来自北欧的音乐魔法——《培尔·金特》组曲(二)

作品:《培尔·金特》组曲(Peer Gynt Suite)

作曲家:爱德华·格里格(Edvard Grieg)

《朝景》(Morning Mood)补充

《朝景》的主题用中国的“五声音阶”完成(西方常用音阶有7个音,中国常用音阶为5个音。钢琴上的五个黑键即为五声音阶)。

《培尔·金特》组曲的创作故事

《培尔·金特》组曲的创作凝聚了格里格大量的心血,从配乐最初创作出来直到戏剧上演,格里格一直不断地在进行修改。格里格在首都奥斯陆接到了写作任务,之后专门回到卑尔根进行写作。然而在首演前,格里格的父母相继去世,前后仅相隔几个星期。对于格里格来说,那是一段非常艰难的岁月。

对原作最大的改动发生在将原先的配乐从戏剧中提炼出来、成为《培尔·金特》组曲之时——1888年提炼出版第一组曲,1893年提炼出版第二组曲。在这一提炼过程中,格里格对原戏剧配乐进行了很大的修改,因此我们现在听到的《培尔·金特》组曲与当时的戏剧配乐并不完全一样,有很多不同之处。

《培尔·金特》组曲的故事情节

培尔·金特是一名浪荡子,离开家乡之后到处去冒险,做过各种各样的事情——倒、贩卖黑奴、往中国运菩萨像等等,挣了很多钱,但却在一场爆炸中失去了所有的财产。故事的最后,又老又瞎的培尔·金特回到家乡,结局凄惨。尽管培尔·金特的晚景凄凉,但他度过的人生却是丰富多彩的,经历了很多怪诞的历险,比如他曾到过山魔王的宫殿,还与山魔王的女儿成了亲等等。

为什么不认同“第二组曲比第一组曲好”这一说法

有不少人认为《培尔·金特》第二组曲比第一组曲“好”,因为第二组曲运用了更多更复杂的写作技巧。

这一观点的不妥之处在于对“好”这一评价的理解——音乐好不好,不在于其运用了多少技巧,而在于是否能够与人心产生共鸣。尽管第二组曲的技巧更加复杂,但第一组曲更加为人所熟知,打动了更多的听众,因此不能说“第二组曲比第一组曲更好”。

对于音乐创作来说,“写得好听”才是一件需要才气的事情,伟大的作曲家创作的伟大的作品一定是好听的,让人爱听的,而不是技巧的堆砌。(技巧的堆砌是不需要才气的,往难听写就更不需要才气了。)

《奥赛之死》The Death Of Aase

《奥赛之死》是《培尔·金特》组曲第一组的第二首。

奥赛是培尔·金特的母亲,全剧就是从奥赛的一声怒喝:“培尔·金特你在撒谎!”开始的。《奥赛之死》的情节大致为:

与山魔王女儿结婚的培尔·金特被山魔王女儿产下的畸形儿吓坏,在母亲奥赛临终时逃回了母亲的身边,他告诉怀中的母亲:“死其实是去天国赴一个盛宴,不用害怕。”于是母亲就在培尔·金特这种对于死亡的乐观的描述中升上了天国。

《奥赛之死》是一部很悲的作品,充满了生死之间的矛盾与无奈,在其中我们能感受到母亲奥赛对于死亡的抗拒,还有死神那不容反抗的强大的力量。这是一部非常成功的表现悲痛的作品,催人泪下。

《安妮特拉舞曲》Anitra’s Dance

《安妮特拉舞曲》是《培尔·金特》组曲第一组的第三首。

安妮特拉是在苏丹沙漠的帐篷中跳舞的一些充满诱惑力的女性,她们跳舞的音乐便是这首《安妮特拉舞曲》。

前奏:舞蹈的律动,三拍;

主题:第一主题重复一次之后出现第二主题,接着又回到第一主题。

《山魔王的宫殿》In The Hall Of The Mountain King

《山魔王的宫殿》是《培尔·金特》组曲第一组的第四首,表现的是一群山妖群魔乱舞的场景,被誉为“挪威的第一首最佳摇滚乐”(因为下面有一个持续的低音,一个持续的节奏型,与摇滚乐重低音、重金属的效果相似)。建议大家去听交响乐版本,非常震撼且过瘾。

有趣的是,格里格本人在创作之初并不喜欢这段音乐,他对朋友说自己这段写得“像牛粪”——当然,这只是格里格严于律己的自谦之词,在今天的我们看来这是一部非常伟大的作品。

《索尔维格之歌》 Solveig’s Song

《索尔维格之歌》是《培尔·金特》组曲第二组的最后一首(第四首)。

索尔维格是戏剧《培尔·金特》中非常重要的一位女性角色。培尔·金特从小就是一个非常“不着调”的人,唯独索尔维格非常看好他,两人青梅竹马,后来结婚。索尔维格一直在家乡等待着出去冒险的培尔·金特,最终又老又瞎的培尔·金特回到家乡,死在了索尔维格的怀中,在索尔维格的怀抱里得到了救赎。

在当年的戏剧中,《索尔维格之歌》是由扮演索尔维格的演员演唱的一首歌曲,今天我们依然能听到女高音演唱《索尔维格之歌》。在当年的排练中,格里格每次都为寻找能够演唱《索尔维格之歌》的女演员而费尽了苦心。管弦乐版的《索尔维格之歌》用乐队演奏,无人演唱。

《索尔维格之歌》的歌词大意为:冬天过去,春天就要到来,我依然在这儿等待你。

建议大家去听乐队版和女高音独唱版的《索尔维格之歌》,一首非常动听的、表现爱人无悔等待与深情期盼的作品。

《索尔维格之歌》推荐版本——

乐队版本推荐:卡拉扬与柏林爱乐(简介见文末)

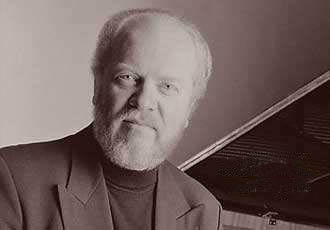

钢琴版本推荐:盖尔哈德·奥匹兹 Gerhard Oppitz(1953~ ,德国著名钢琴家。11岁开始独奏,1981年受聘于慕尼黑音乐学院,成为学院历史上最年轻的教授。曾演奏巴赫十二平均律作品、莫扎特和贝多芬全套奏鸣曲,录制了勃拉姆斯的全部钢琴作品,曾在巴黎、莫斯科、伦敦、柏林、东京和纽约等城市巡演,每年演出近百场。与他合作的乐队包括伦敦、柏林、维也纳、以色列和皇家爱乐、费城、克利弗兰等世界著名乐团。)

女声版本推荐:卢西亚·波普 Lucia Popp(1939~1993,20世纪后半叶最受欢迎的花腔女高音之一,出生于斯洛伐克,60年代受邀在奥地利维也纳国家歌剧院进行演出,以饰演《魔笛》中的夜后和《费加罗的婚礼》中的苏珊娜而闻名于世。晚年转换行当,改唱瓦格纳和施特劳斯的大号抒情女高音角色,曾和多明戈一起演出施特劳斯的《玫瑰骑士》。1993年,Popp逝世于慕尼黑,葬于斯洛伐克。)

【《培尔·金特》组曲经典版本】

乐队版本推荐:卡拉扬与柏林爱乐乐团

赫伯特·冯·卡拉扬 Herbert von Karajan(1908-1989,奥地利著名指挥家、键盘乐器演奏家和导演。卡拉扬在指挥舞台上活跃60多年,带领过欧洲众多顶尖的乐团,曾和柏林爱乐乐团有过长达34年的合作关系。卡拉扬热衷于录音和导演,为后人留下了大量的音像资料,包括众多的管弦乐、歌剧录音和歌剧电影,涵括从巴洛克到后浪漫主义欧洲作曲家的作品,其中的一些作品,如贝多芬的交响曲等还被多次录制。卡拉扬在音乐界享有盛誉,甚至在中文领域被人称为“指挥帝王”。)

柏林爱乐乐团 Berlin Philharmonic(德文名Berliner Philharmoniker,英文名Berlin Philharmonic,简称BPO。柏林爱乐乐团创立于1882年,来自德国柏林,驻地为柏林爱乐音乐厅,每年定期举办著名的新年音乐会——欧洲音乐会与柏林森林音乐会。柏林爱乐乐团是当今世界古典乐坛受之无愧的头把交椅,其大量录音都保持业界最高水准,享有崇高声誉。其历任指挥尼基什、富特文格勒、卡拉扬、阿巴多等都是各自时代最伟大的指挥界巨擎,建立起无比辉煌的传统,演奏曲目也相当广泛。西蒙·拉特爵士是乐团现任首席指挥。)

还没有评论,快来发表第一个评论!