第十三讲:关于光的百年大辩论

太阳光是什么?

在冬日的阳光下,伸出手,你能感觉到它的温暖,但是,它没有丝毫的重量。你想握住它,它却从你的掌间溜走,又贴在你紧握的手掌之上。这太阳光,到底是什么?

三百多年前,牛顿爵爷用三棱镜作做了光的折射试验,说:光是由一颗颗像小弹丸一样的微粒所组成的。

你看,光是直线前进的,碰到镜子会反弹,碰到水会折射。这完完全全是微粒的特性啊。只是因为微粒太小,我们看不清那些细小的弹丸。还有哦,光里面的小弹丸是五颜六色的。

这就是牛顿的微粒说。

可是,很奇怪,当你点亮两根蜡烛的时候,两束在空间交叉的光线,为什么能彼此互不干扰?你听不到任何“劈劈啪啪”撞击的声音,看不到小弹丸碰撞后改变方向的现象。

为了解释这个现象,和牛顿同时代的荷兰物理学家惠更斯,提出了与微粒说相对立的波动说。惠更斯认为光是一种机械波,由发光物体振动引起,依靠一种叫做“以太”的弹性媒质来传播。波动说不但解释了几束光线相遇之后独立传播,而且也能解释光的反射和折射现象。

光是微粒还是波的,争论的序幕被拉开了。

由于牛顿爵爷在学术界久负盛名,他的拥护者对波动说全盘否定,把波动说压了下去,致使它在很长时间内几乎销声匿迹。而微粒说盛极一时,在光学界称雄整个18世纪。

第一回合:微粒说胜出,牛爵爷先进一球。

接下来,波动说反击了。

有一位年仅24岁的英国医生,在1801年做了一个实验,引起了轰动,再次为光的波动说提供了有力的证据。

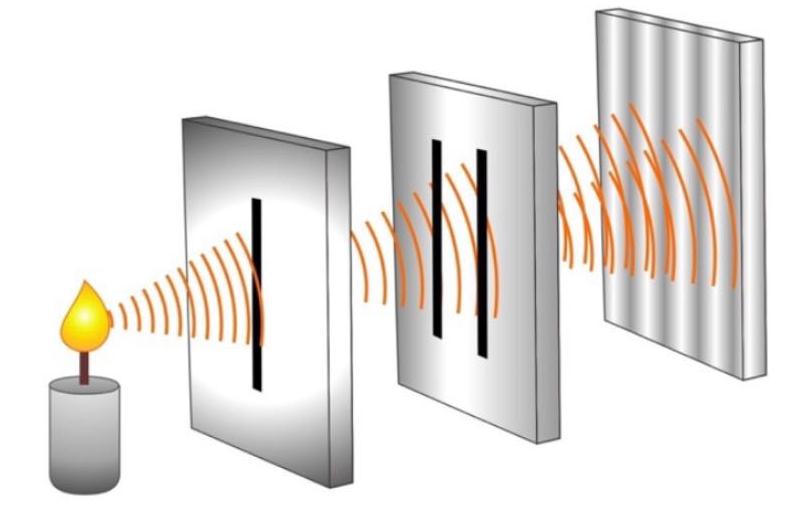

这位医生叫托马斯•杨,他做的实验叫“杨氏双缝干涉实验”:

在一支蜡烛的前面,放一张开了一个小孔的纸,这样就形成了一个比较集中的“点”光源。

在纸后面再放第二张纸,在上面开了两道平行的狭缝。

托马斯•杨认为,如果光是微粒组成的话,从小孔中射出的光穿过两道狭缝投到屏幕上,

会形成两道条纹。

但是,实际观测到的是一系列明、暗交替的条纹,这和水面上两道涟漪相遇而形成的纹路一样。

这种现象,叫做干涉,是波特有的,证明了光是一种波。

托马斯•杨和双缝干涉实验图

不会玩双缝实验的医生,不是一个好射手。杨医生为波动队扳回一球。

第二回合:波动说胜出。

接下来,爱因斯坦提出了光量子概念,解决了光电效应的难题。爱因斯坦因为光电效应的光子解释,获得了诺贝尔物理学奖。

光,又被爱因斯坦变成了似乎是离散的粒子了。物理学家被迫承认,除了波动性质以外,光也具有粒子性质。当然,爱因斯坦的光子是不同于牛顿的小弹丸的。

第三回合:微粒说胜出。

杨氏双缝实验之后一百多年的1909年,又有一位23岁的年轻人重做了这个实验,再次引起了轰动。

这位年轻人叫泰勒,他当时还是一位在读研究生。他研究了爱因斯坦的光量子论文,接受了光是一种粒子的理论。

他在光源后加了一层烟熏玻璃,使得光的强度非常小,以至于到达双缝的可以看作是一个个光子。

这个“弱光”双缝实验,后来被解读为单光子双缝实验,好比用一把“光子枪”,把光子一个一个地朝着双缝发射。请注意,这里的细节和重点是:光子是“一个接着一个”发射的,中间是有时间间隔的(约几个毫秒),而不像杨氏实验里的烛光是一直亮着的。

因为是非常弱的光,要在感光屏幕上留下光影,需要很长的曝光时间。整个实验历时三个月。

按照光子的粒子特性,当这些光子一个一个飞到双缝前,有的被挡住,而穿缝而过的光子,应该在后面的探测屏幕上留下两道痕迹。但是,实验结果出人意料,记录下来的是类似于杨氏双缝实验的干涉条纹。

明明是一个个发射出去的光子,怎么会产生干涉的条纹呢?

如果一颗光子从上面的缝穿过,而后面一颗光子从下面的缝穿过,它们是先后隔开了几个毫秒,到达屏幕不同的位置,既不同时,也不同地,怎么可能发生干涉?

难道是光子在穿过缝隙的时候,“神奇地”一分为二,变成了两个带有“波”特性的东西,既在这里,也在那里,自己和自己发生了干涉?

这些想法,隐隐地指向了量子力学。我们会在以后详细讨论。

泰勒和弱光双缝实验

第四回合:泰勒为波动说扳回一局。

是波,还是粒子,这个争论最后要靠一位天才的历史系学生来决断了。

这位叫德布罗意的仲裁者,出生在法国的一个古老贵族家庭。德布罗意家族一直显赫于政界、军界,200年里走出过一位总理、一位国会领袖、多位部长、高级军官和驻外大使等。

学习历史,长大后当外交官,是家庭安排的一条职业之路。他在18岁便获得历史学学士学位。19岁时,他听到关于光、辐射、量子性质等问题的讨论后,激起了对物理学的强烈兴趣,转向研究理论物理学。21岁又获理学士学位。

德布罗意在研究X射线时,对X射线“时而显现出波动性,时而显现出粒子性”产生了疑问。他大胆提出,不但是光具有波粒二象性,所有微观粒子都具有波粒二象性,甚至可以推广到所有宏观的物质上。

1924年11月,他写出了一篇博士论文,宣布“任何运动的物质都伴随着一种波动”。

这种波,后人也称之为物质波或德布罗意波。

比如70公斤的我,以8米/秒的速度百米跑,算一下,我有一个德布罗意波长1.18x10-36米。一个电子的大小多大?10-15米,这么小的波长,你当然看不出来啦。

爱因斯坦看完德布罗意的论文后,给了德布罗意大大的点赞。

原本因为太超前无人问津的德布罗意的论文,在得到爱因斯坦的高度评价后,才在科学界引起了关注。

他的天才想法,获得了1929年的诺贝尔物理学奖。

他是历史上第一位靠博士论文就获得诺贝尔奖的科学家,出道就是巅峰,第一次亮剑就是“独孤九剑”。

波粒之争,在德布罗意出现后,握手言和了。

从17世纪的微粒说和波动说,再到20世纪的波粒二象性,科学家用了200多年的时间,揭开了光的本质。这个过程充满了曲折、反复、争议甚至戏剧性,好像一场精彩纷呈的足球比赛。

所有前辈积累起来的个体观察、局部正确的知识、似是而非的观点,慢慢理清,最后汇总成一幅清晰而又完整的图像,让我们看清世界的真相。

这个探索世界、探索科学的过程,前赴后继、积少成多、有争议、有舍弃、有继承,本身就是人类逐渐掌握的武器。

科学的探索,从来都不是一蹴而就的。宇宙,是一名循循善诱的良师,它不愿在一堂课之内就把所有知识和奥秘全盘托出。它喜欢循序渐进,用智慧生命可以接受的难度和进度,分段教诲。在劳累一堂课之后,它也会在云间沏一壶茶,放松片刻。此刻,或许正在捻须微笑呢。

下一回,我们要介绍史上最强大的科学豪门,那里出现过几十位诺贝尔奖获得者,被称为诺贝尔幼儿园。那群幼儿园的老师和学生的故事非常精彩。

还没有评论,快来发表第一个评论!